いつも記事を読んでくださり、ありがとうございます。院長の福井です。

「先生、整骨院と接骨院と整体院ってどう違うの?」

昨日も患者さんからこういったご質問をいただきました。

今回はこのことについてお伝えしていきたいと思います。

最後まで読んでいただければ幸いです。

◆はじめに

体が痛くなったり、ケガをしてしまったら、あなたならまずはどこに行きますか?

おそらくほとんどの人は【整形外科】を選択肢の中に入れるのではないでしょうか?

当院のような整骨院を思い浮かべる人はとても稀なケースだと思います。

では、どのような時に整骨院を利用するのかということも含めて今回はお伝えしていきますね。

◆整骨院と接骨院は同じです

起源は柔道の元となった柔術にあって、戦場で戦うための技術と骨折やケガに対応するための技術の両方があります。

前者は柔道などのスポーツに発展し、後者は医療として進歩していくことになります。

一昔前は「ほねつぎ」という名称で、町の柔道場の先生が道場の傍らで施術をしていましたが、整形外科の発展と共に

徐々に影を潜めていくことになります。

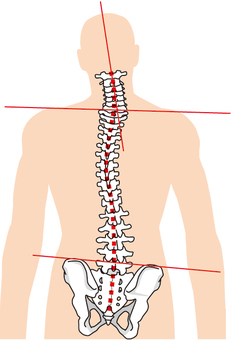

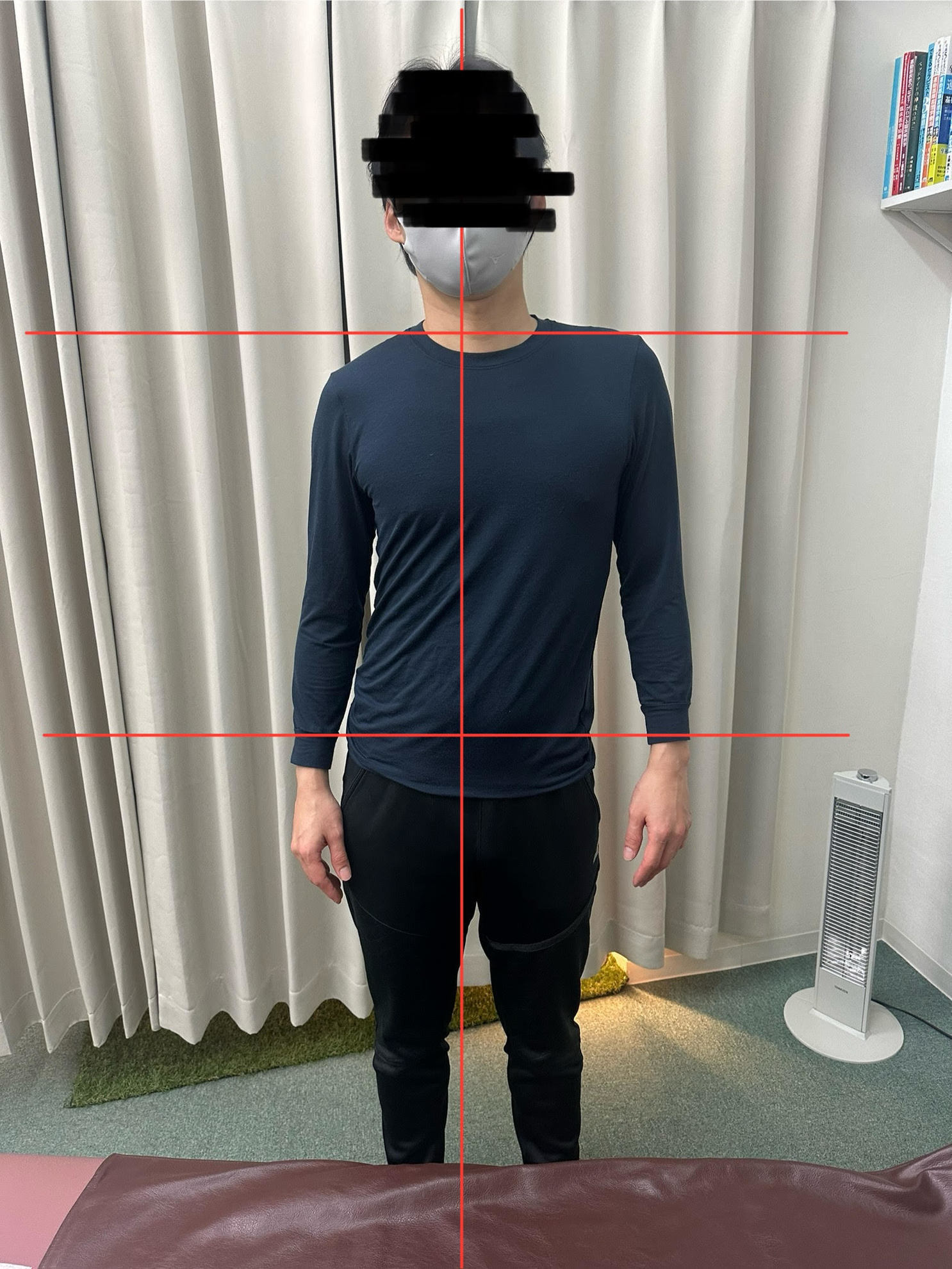

そして、最近になって体の歪みを整えるという技術を使用し始めるようになると、接骨→整骨という名称の方がしっくりくるからなのかそちらを使用するところが増えていきました。

正しい名称は、接骨院の方ですが、整骨院という名称も今のところは問題がないようです。

接骨院と整骨院の違いは名称だけで、業務的なものに違いはありません。

◆整骨院・接骨院と整体院の違い

こちらの方が話が複雑で、整骨院・接骨院の方は、柔道整復師という国家資格が必要なのに対して、整体院というのは国家資格がなくても店舗を出すことは可能です。

しかしながら、整体院でも柔道整復師や鍼灸師、理学療法士の方が店舗を出しているケースもあるため、利用される際に、国家資格があるかどうかを気にされる方は確認を取られた方が良いでしょう。

◆健康保険を使えるかどうかについての違い

整形外科の受診では健康保険を使って治療を受けることが可能ですが、整骨院・接骨院の場合は、健康保険を使用して治療を受ける場合、厳格な条件が必要になります。

その条件として、

①急性のケガであること

②ケガの場合、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・その他軟部組織損傷であること

③骨折や脱臼の応急処置はその場でできますが、その後の治療は医師の同意が必要であること

④ケガの発生日時が明確であること

⑤ケガの発生原因が明確であること

こういったことが必要になります。

言い換えるとこれ以外のケースについての治療には健康保険は適用されないということです。

慢性的な肩こり、腰痛、その他疲労などにおいてはもちろん健康保険適用外の症状となります。

もちろん整体院においてはそもそも国家資格を必要としない施設なので、健康保険は使えません。

◆治療はどこで受けると良いのか問題

街を歩けば至る所に整骨院・接骨院があり、その他整体院やエステ、リラクゼーション、もみほぐしなど本当に似たような施設が増えましたね。

体の不調を感じた時に一体どこへ行けば良いのか、受診する側からすれば選択肢が多すぎて困ってしまいますよね。

そこで、これだけ抑えておけば間違いないということをお伝えしますので、今回はこれだけでも覚えておいていただけると嬉しいです。

まず、何の予備知識もない方の場合で、体に痛みを感じて、治療を受けたい場合は、

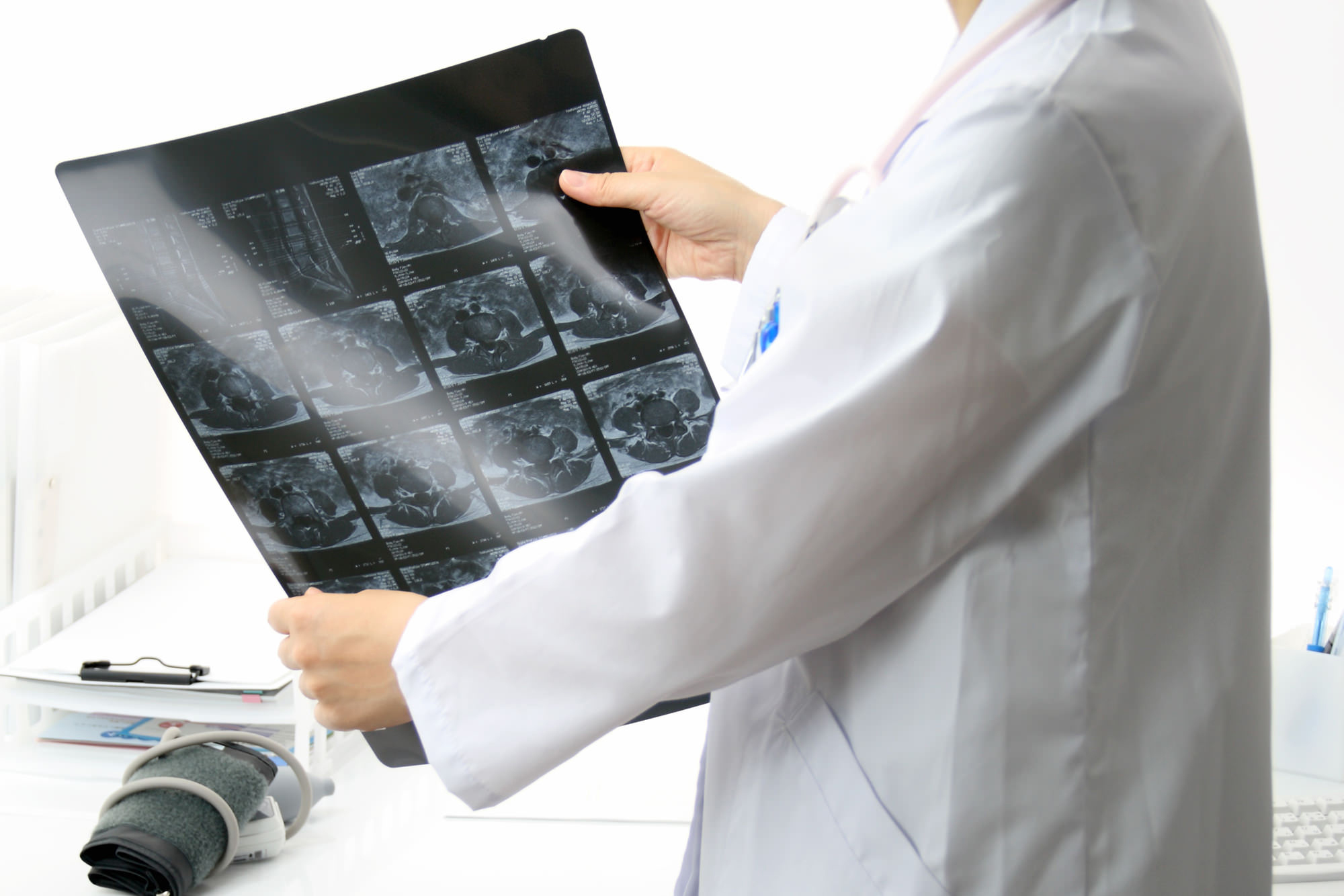

①近所の整形外科を受診しましょう。

→そこで、画像検査や血液検査などを受けて、診断をしてもらいます。そして必要な治療を一定期間受けることになります。

②整形外科での検査で何も問題はなく、治療を受けても症状に変化がない場合、整骨院・接骨院へ行きこれまでの経緯を話して、治療を受けましょう。

この時に、ケガをしていないのであれば健康保険での治療を受けることはできませんので、自費治療を案内してくれるところをお勧めします。

③整体院を検討する場合は、国家資格をお持ちの先生がいるところを選ぶ方が無難です。無資格者が悪いわけではありませんが、3年から4年かけて専門学校で勉強して、国家試験に合格している先生は基礎知識がありますので、安全性は高いと言えます。

この順番が逆にならないようにしてほしいところです。

逆になったからと言って間違いではありませんが、結局病院で検査してみないとわからないことが多いため、無駄足にならないようにするためにもこの順番を推奨しています。

◆まとめ

今回は、整骨院・接骨院、整体院の違いについて簡単ではありますが、説明させていただきました。

今回お伝えした中で重要なことは、国家資格を持った先生がいるかどうかということと、受診する場合の順番で、まずは整形外科を受診されて、画像検査に問題はなく、指示通り通院していても変化がない場合は、整骨院・接骨院に相談してみるという流れが大切ですよ。ということでした。

いずれの施設に行かれましても、患者さんを治したいという気持ちは同じです。

そのための手段がそれぞれ個性があって違うということです。

どの施設が自分に合うかどうかは、正直行ってみないとわかりませんが、今はそれぞれの施設がホームページを持っていることが当たり前の時代ですので、そちらをみて判断するのも良いかと思います。

あなたの治療院選びに貢献できていれば幸いです。

それでは、またお会いしましょう。

(柔道整復師 福井健人 監修)